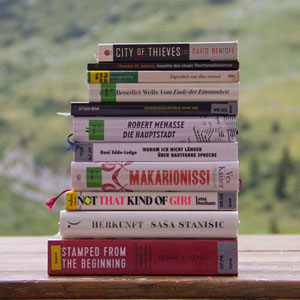

Nach Ein schönes Ausländerkind von Toxische Pommes (s. Blogpost dazu) und Herkunft von Saša Stanišić hat mein Buchclub wieder einmal einen Roman mit Jugoslawien-Bezug gelesen. Immer noch habe ich gefühlt viel zu wenig Ahnung vom Krieg, der den Zerfall dieses Staates begleitete. Die eineinhalbseitige Erklärung dazu, mit der das zweite Kapitel startet, hilft ein bisschen. Sie endet allerdings mit folgendem Absatz:

Wie soll man solch einen Krieg erklären?

Tijan Sila: Radio Sarajevo, S. 21

Meistens sage ich bloß: Am Ende kämpfte jeder gegen jeden.

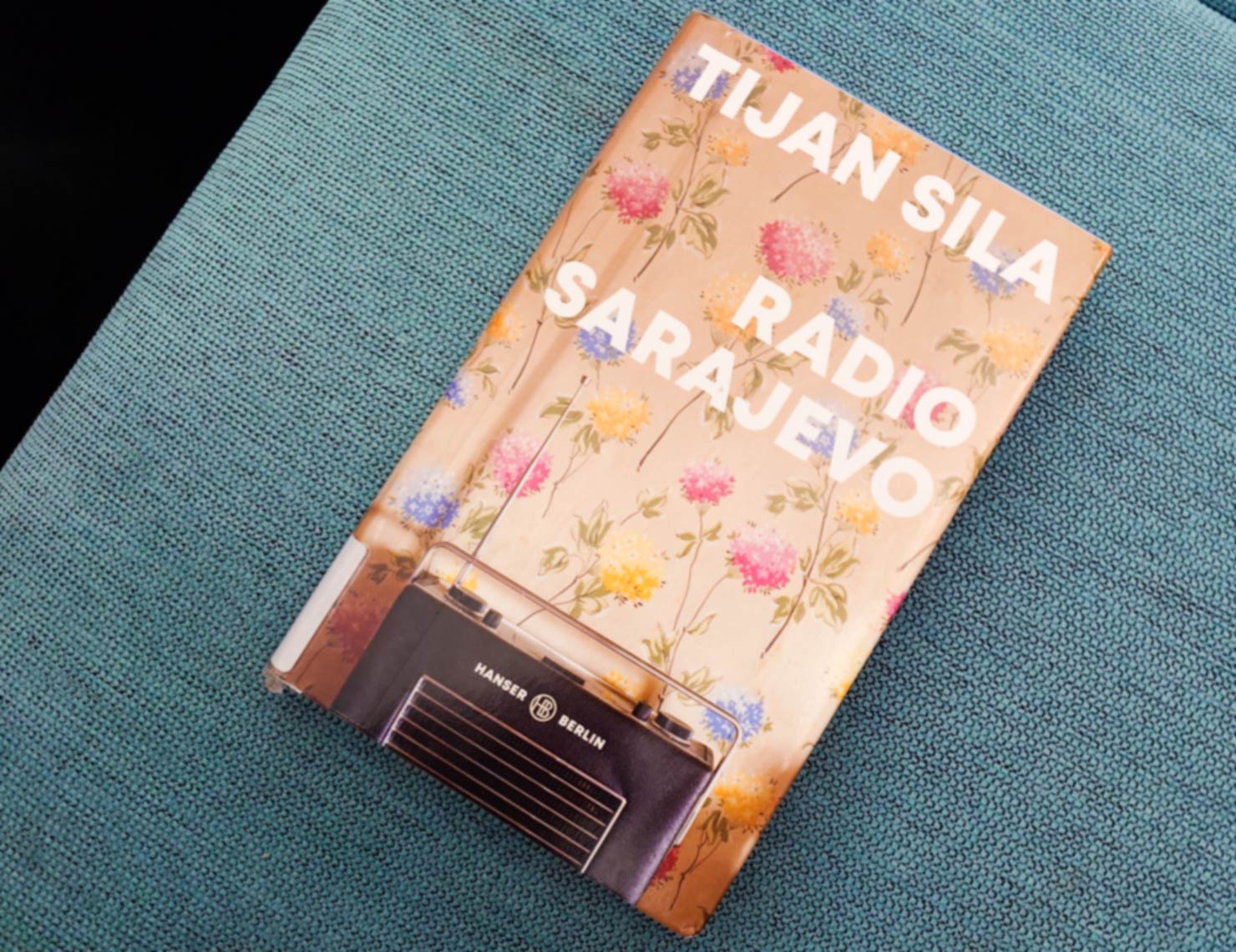

Tijan Sila erzählt in Radio Sarajevo autobiografisch über den Bosnienkrieg, wie er ihn als Kind erlebt hat. Vom ersten Tag im April 1992 an, als er und alle um ihn herum noch nicht wussten – sich überhaupt nicht vorstellen konnten – was Krieg bedeutet und wie er sich anfühlt.

Den Sommer verbrachten wir in Schutzkellern, den Herbst nicht mehr. Es lag nicht daran, dass die Kämpfe oder Bombardements an Heftigkeit verloren hatten. Im Gegenteil, sie wurden immer schlimmer – und wir stumpften immer mehr ab. In den ersten Wochen hatte mir jede Detonation das Herz aussetzen lassen, innzwischen musste etwas Außerordentliches paassieren, damit ich einen Schreck bekam. Einmal saß ich etwa abends in unserer Küche am Esstisch und las Comics, als eine Gewehrkugel die Balkontür zerschmetterte und funkensprühend in dem Schnellkochtopf auf der Küchenzeile stecken blieb – da war ich unter den Tisch gekrochen! Doch sonst? Sonst hörte ich die Explosionen gar nicht mehr.

Tijan Sila: Radio Sarajevo, S. 63

Tijan Sila beschreibt Tod, Hunger und Elend im Bosnienkrieg anhand ihm damals alltäglicher Details: der Mann, der durch Scharfschützenfeuer am Parkplatz stirbt, die kalten Nudeln ohne Sauce oder das das wenige schummrige Licht das die blauen UN-Folien in den zersplitterten Fenstern in die Wohnungen ließen. Er beschreibt gleichzeitig den Drang nach Spiel, Freunden und Musik.

Die taucht vor allem auf Radio Sarajevo auf. David Bowie und Bon Jovi sind aber mangels Ersatzbatterien im Leben der Buchfigur Tijan Sila irgendwann streng rationiert. Nachdem er schon im Buchtitel auf das Radio anspielt, ist es wenig überraschend, dass in der Erzählung so oft Songtitel genannt werden. Dennoch bin ich von diesem erzählerischen „Trick“ irritiert. Mir scheint, als würde er mittlerweile überall eingesetzt. Ich denke an eine gewisse Sparte von popkultur-affinen Romanen (z.B. Eva Reisingers Männer töten mit L’Amour toujours von Gigi D’Agostino) und auch ~storytelling~Podcasts, die handwerklich schon sehr vorhersehbar produziert sind und jedesmal mit „damals, im Jahr x, war Song y ganz oben in den Charts“ einsteigen.

Als ich neulich den Essay against casting tape fiction von Brandon Taylor gelesen habe, war mir nicht klar, was der Schreibdozent mit seiner These meint.

She could hear or He could see or They felt, you are describing looking at someone while they undergo perception. You do not need that extra step of noting that someone is noting something. Where did that come from? I believe that extra step was inserted by cinema. You are so accustomed to looking at someone looking at something that you don’t notice you’re doing it anymore.

against casting tape fiction

Ich würde sagen, beim inflationären Einsatz von Songtiteln in Geschriebenem bzw. Doku-Audio könnte sich um ein verwandtes Phänomen handeln, das aus dem Drehbuchschreiben in andere Textgattungen herübergeschwappt ist. Und irgendwie nervts mich. Aber ich schweife ab.

Zurück zu Tijan Silas Radio Sarajevo. Er und seine Eltern fliehen im zweiten Kriegsjahr über Kroatien nach Deutschland und lassen sich in Mannheim nieder. Im Gynasium wird der Teenager überraschend herzlich aufgenommen – gleichzeitig wird ihm sein Kriegstrauma immer deutlicher.

Seine Mutter sollte später an paranoider Schizophrenie erkranken (mit dem Text Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde gewann Tijan Sila 2024 den Bachmannpreis), sein Vater stirbt an Krebs. Der Krieg lässt alle drei auch in Sicherheit nie los. Mit seinem Roman will er dem Vergessen der anderen etwas entgegensetzen.

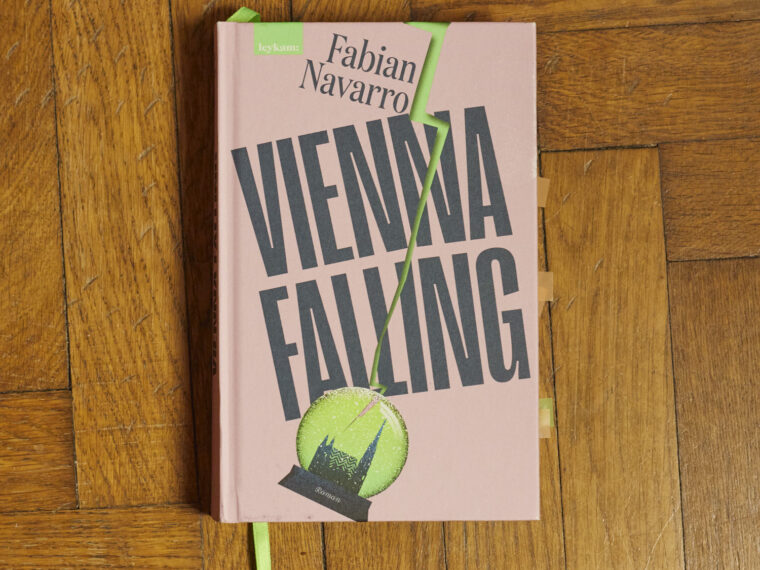

Tijan Sila: Radio Sarajevo. Hanser Berlin (2023), 176 Seiten.

Hi, ich bin Jana. Seit 2009 veröffentliche ich hier wöchentlich Rezepte, Reiseberichte, Restaurantempfehlungen (meistens in Wien), Linktipps und alles, was ich sonst noch spannend finde. Ich arbeite als Redakteurin bei futurezone.at, als freie Audio-/Kulinarikjournalistin und Sketchnoterin. Lies mehr über mich und die Zuckerbäckerei auf der

Hi, ich bin Jana. Seit 2009 veröffentliche ich hier wöchentlich Rezepte, Reiseberichte, Restaurantempfehlungen (meistens in Wien), Linktipps und alles, was ich sonst noch spannend finde. Ich arbeite als Redakteurin bei futurezone.at, als freie Audio-/Kulinarikjournalistin und Sketchnoterin. Lies mehr über mich und die Zuckerbäckerei auf der

Über den Tellerrand

Über den Tellerrand Bücher

Bücher Zuckersüß

Zuckersüß