Zwei Wochen Summer School in Seattle im August? Zum Thema Solutions Journalism und Narrative Non-Fiction? Als ich das Anfang April dieses Angebot des FJUM in irgendeinen Social Media-Feed gespült bekam, dachte ich: „Ha, warum nicht?“.

Ich wollte schon meine ganze Studienzeit über mal an einer Summer School teilnehmen, leider hatte das zeit-/erwerbsarbeitsbedingt nie geklappt. Die Möglichkeit, das nun *nach* meinem noch nicht so lange zurückliegenden MA-Abschluss zu tun, kam mir wie ein sehr glücklicher Zufall vor. Mein „Ha, warum nicht?“ verwandelte sich innerhalb weniger Tage (die Bewerbungs-Deadline nahte) in ein, „ich bewerb mich da jetzt mal, vielleicht klappts ja“ und durch die Zusage dann in ein „oh, ich mach das jetzt wohl!“.

Es sprachen viele Gründe dafür: endlich eine Summer School, endlich wieder strukturierter Wissens-Input (der fehlte mir schon zwei Monate nach Studienabschluss sehr), eine Gruppe mir unbekannter, vermutlich motivierender und inspirierender Medienmenschen, Einblicke in US-amerikanisches College-Leben und mehrere Redaktionen, und zwei Wochen in einer Stadt, in die ich sonst vermutlich nie gekommen wäre.

Es sprachen einige Gründe dagegen: es würde ziemlich teuer (wie teuer, sollte ich erst in Seattle kapieren), es würden alle meine verbleibenden Urlaubstage draufgehen, die ich wirklich zur Entspannung bräuchte und außerdem war ich vom Konzept Solutions Journalism, bzw. wie er auf deutsch auch oft genannt wird, konstruktiver Journalismus nicht recht überzeugt (spoiler: der Kurs hat da nix dran geändert).

Und weil dieser Blogbeitrag schon wieder sämtliche Zeichenlimits sprengt, hier ein kleines Inhaltsverzeichnis zur besseren Orientierung.

- Solutions Journalism?

- Gäste

- Einblicke in US-amerikanische Medienproduktion

- Campus Life

- Warum mich der Kursinhalt nicht ganz überzeugt hat

- Meine Veröffentlichungen aus Seattle

Solutions Journalism?

Also, was ist das eigentlich, dieser solutions journalism?

We need to be showing our audience — those who are already aware, those who maybe started off caring but have become psychically numb — that there are people, communities, tribes, organizations, etc. out there working on, experimenting with, learning from both successful and not-so-successful attempts to tackle the problems we all face. This is storytelling that EMPOWERS PEOPLE.

Nieman Storyboard: If journalism is part of the problem, can it be part of the solution? –Lauren Kessler

This kind of storytelling is nuanced. It is, obviously, about “solutions” and alternatives. But beneath, or maybe beyond, all that, it is about resilience and empowerment. Our audiences need to see that as individuals, as members of their families, as organizations and communities, they have power — and they can wield that power.

Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken reichte demnach ~früher~, um Verbesserungen durchzusetzen. Als Beispiel nannte Kursleiterin – freie Journalistin, Buchautorin, Uni-Lektorin – Lauren Kessler Upton Sinclair’s Recherchen in Chicagos Fleischfabriken Anfang des 20. Jahrhundert, die zur Gründung einer nationalen Lebensmittelbehörde (die spätere FDA) führten. Als bloße Aufmerksamkeit nicht mehr reichte, etablierte sich laut ihrer Timeline im Journalismus das Motto make people care, was allerdings zur polarisierenden Politisierung vieler Themen führte (Klimakrise als bestes Beispiel). Was heute aus dieser Situation heraushelfen kann: Solutions Journalism, wie im obigen Zitat definiert.

Der Ansatz soll news avoidance, doomscrolling und allerlei andere Übel unserer Zeit mildern und außerdem noch dazu beitragen, den Journalismus aus dem Dauerkrisenzustand zu führen. Kein kleiner Anspruch.

Narrative non-fiction

Mit dem Schlagwort narrative non-fiction kann ich schon mehr anfangen, ich würde behaupten, dass der Großteil meiner Arbeit für Ö1 (s. Ö1 – vorbei) in diese Kategorie fällt: Menschen ins Zentrum stellen, lange vor Ort bleiben, viel beobachten, Stille aushalten können, und nur einen kleinen – den besten – Teil der Recherche ins finale Produkt bringen. Diese Herangehensweise ist auch der Grund, warum ich Radiomachen so schätze: der Besuch vor Ort ist unersetzlich für die Geräuschkulisse, und nebenbei tun sich so unendlich viel mehr Details und Nachfrage-Möglichkeiten auf als das bei einem Telefon-/Videocall-Interview je möglich wäre. Ich habe den Eindruck, dass im Online-/Print-Journalismus viel mehr (der Großteil?) telefonisch erledigt wird. Das ist mit Sicherheit schneller und eFfIzIeNtEr, aber für mich nichtmal halb so interessant.

Gegenstände verraten viel über einen Menschen

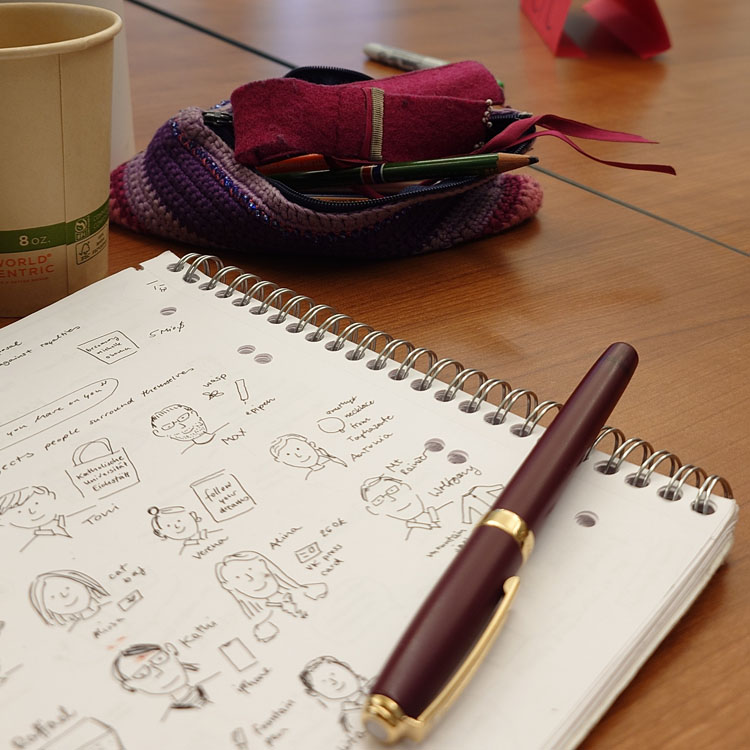

Womit sich ein Mensch umgibt, kann wahnsinnig viel über ihn erzählen, das wollte uns Kursleiterin Lauren Kessler am ersten Tag gleich mit einer Vorstell-Übung deutlich machen. So schrieb also jede_r von uns einen ein paar hundert Wörter fassenden Text über einen Gegenstand, den wir im Moment bei uns trugen.

René Froschmeyer erzählte von der Pokemon-Karte, die er im Smartphone-Case mit sich trägt, genau wie seine besten Freunde. Toni Titze von einem Stoffsackerl ihrer Alma Mater, der katholischen Universität Eichstätt, und wie sie auf den ersten Blick im Widerspruch zu ihrer queeren Identität steht. Maria von Usslar schrieb über ihre Wasserflasche, die ein lieber Mensch ihr geschenkt hatte, damit sie endlich mal genug trinkt. Und ich?

The object that first came to my mind for this task is this bicolor red and blue pencil that I have in my little pencil bag with me. It originally belonged to my grandfather – whom I’ve never met, because he died before I was born. It was used for the book-keeping in his family bakery and later ended up in my mom’s desk who had married into my father’s family electricity business. After they retired last year, I got to have the pencil and cherish it ever since. It is probably around thirty five years old (I even tried to check with the manufacturer when this specific design was produced) and it is surprisingly durable, which is probably due to some legal pigmentation standards book-keeping pencils needed to adhere to in the past (or so at least I have heard).

I enjoy writing by hand very much, which is why I have this specific selection of markers, pencils, fountain pen and said bicolor pencil in a bag I crocheted myself. While I was in university, I had it with me every day and used all those pencils constantly, including this specific one. But ever since I’ve graduated in February, I don’t really get the chance to write much by hand anymore. This is why I decided to take it with me to the US, and take my notes for the summer school on paper. Only in writing this just now, I realized that I’m actually carrying a piece of family history with me, and it sure does make me happy every time I color my notes with it.

Emotionen statt trockene news stories

Was alle unsere Geschichten gemeinsam hatten: Emotion. Und die sei sowohl für solutions journalism als auch narrative non-fiction essentiell, meint Lauren Kessler.

Sie machte daraufhin eine Dichotomie zwischen klassischen News-Journalismus (disaster reporting, dark storytelling) und dem lösungsorientierten Ansatz (advocating involved citizenship, sparking engagement) auf, die mir (und auch einigen meiner Kolleg_innen) etwas schief vorkam.

Looking into the other direction

Breaking News sind enorm wichtig, aber auch schnell redundant. In solchen Situationen lohnt es sich, in die andere Richtung zu schauen. Während quasi jedes Medium am 9. Dezember 1980 mit „John Lennon erschossen“ titelt, befasste sich Jimmy Breslin bei Daily News mit einer bis dahin übersehenen Figur am Rande der Schießerei: Der Polizist, der den Popstar schwer verletzt ins Krankenhaus brachte.

A part of cop’s past lies dead

Daily News: The day John Lennon died: Jimmy Breslin writes iconic tale of NYPD cops who drove the dying Beatles star to the hospital

That summer in Breezy Point, when he was 18 and out of Madison High in Brooklyn, there was the Beatles on the radio at the beach through the hot days and on the jukebox through the nights in the Sugar Bowl and Kennedys. He was young and he let his hair grow and there were girls and it was the important part of life.

Last year, Tony Palma even went to see Beatlemania.

And now, last night, a 34-year-old man, he sat in a patrol car at 82nd St. and Columbus Ave. and the call came over the radio: “Man shot, 1 West 72 St..”

Aus dem Originaltitel der Kolumne werde ich zwar heute nimmer schlau, aber es stimmt: ich lese sie mehr als 40 Jahre später noch mit Erkenntnisgewinn, während die Original-Todesmeldungen längst von einem ausführlichen Wikipedia-Eintrag ersetzt worden sind.

Think, gather, produce… PITCH

Nach so viel Input sollten wir mal ins Tun kommen. In dreißig Minuten („möglichst ohne Handy“, was recht kontrovers aufgenommen wurde) sollten wir einfach mal unsere Umgebung am Campus beobachten und mit einem Pitch à la:

This story is about …

and it is important because…

zurückkommen (dieses Muster ist mir u.a. schon im NPR’s Podcast Start Up Guide von Glen Weldon untergekommen). Ich habe ziemlich viele Ideen gesammelt:

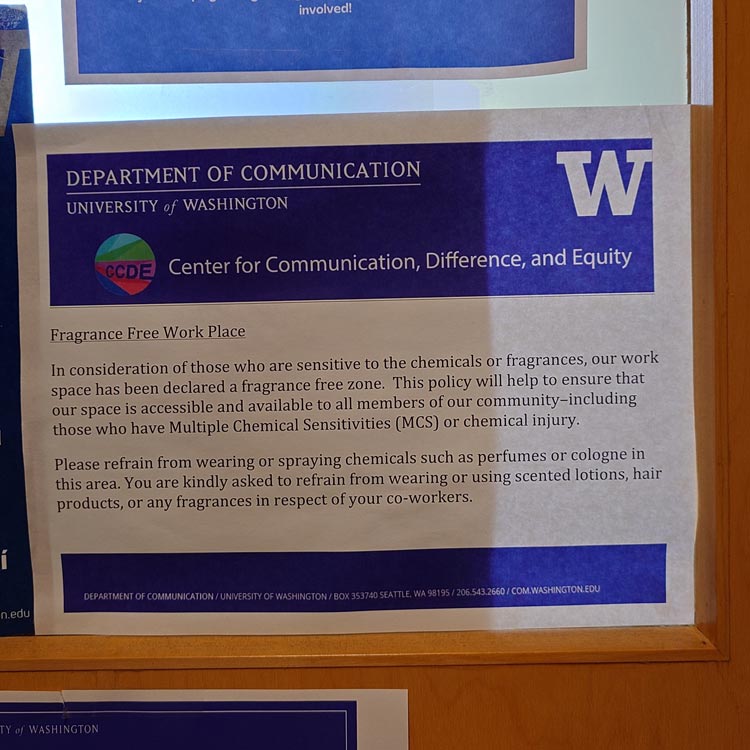

Wie kommts zu einem „Fragrance Free Workplace“ und wie gehts Betroffenen?

Wer geht zu fundi(?)-christlichen Abendveranstaltungen?

Wer sind die Leute, die sich um 100 Jahre student newspaper -Archiv kümmern und was sind die ärgsten historischen Artikel?

Wie kommts, dass planned parenthood so präsent am Campus ist?

Mein tatsächlicher Pitch im Klassenzimmer: Warum gibt es im Institugsgebäude eine Zeitkapsel und was hat Nintendo damit zu tun?

Die anderen brachten auch einiges interessantes zurück: Warum ist jedes Tampon einzeln mit Plastik-Applikator verpackt (aber: gratis Menstruationsprodukte ftw!)? Wieso haben Hochschulen so oft so monumentale Kathedralenarchitektur? Wieso kann sich ein Starbucks-Barista keinen Kaffee von Starbucks leisten?

6-word-memoir

Diese Übung fand ich ziemlich herausfordernd (und im Gruppenkontext sehr spannend!), wir sollten noch knackiger formulieren und in sechs Wörtern eine Autobiografie verfassen. Die Aufgabe wurde recht unterschiedlich interpretiert, von einfacher Aneinanderreihung bis scheinbar themenfremden Satz. Ich amüsierte mich im Nachhinein über meinen pragmatischen straightforward Zugang: curious, community-oriented, feminist Vienna–based food writer.

Erzähltechniken

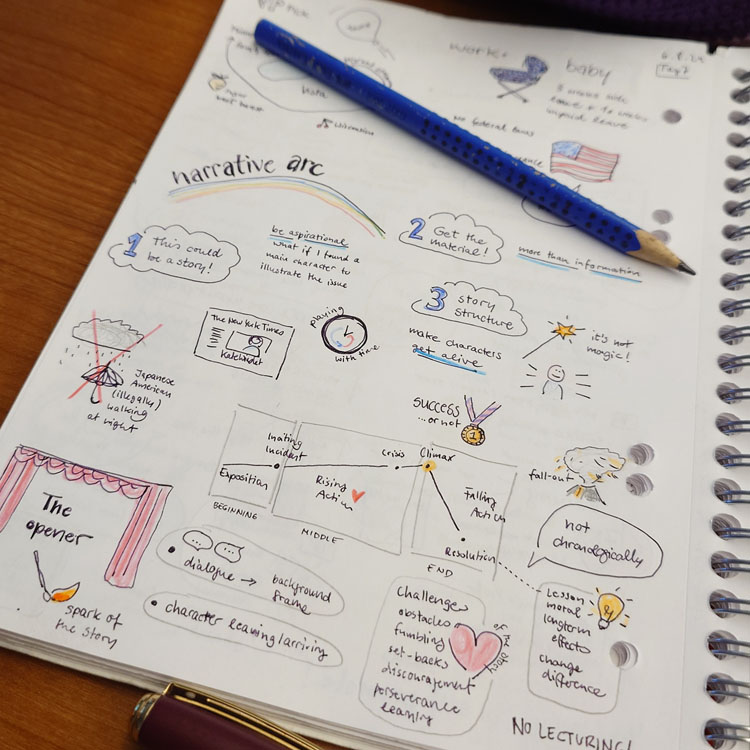

In der zweiten Woche wurde es dann endlich konkreter. Lauren Kessler sprach über narrative arcs, z.B. die klassische Hero’s Journey, Kurt Vonnegut’s simple shapes of stories (wie boy gets girl, man in hole, etc), Dialoge und Charakterzeichnung. Sie zeigte Beispiele, wie man als Journalist_in wie im Dokumentarfilm Szenen kreieren kann und welche Aspekte die Struktur einer Story diktieren (story/movement/complexity, medium, intended audience, time/resources, goal). Nur leider ging sie nirgendwo wirklich ins Detail, und Möglichkeit, das mit direktem Feedback anzuwenden gab es auch fast nicht.

Gäste

Im Laufe der zwei Wochen waren drei Medienmacher_innen zu Gast im Kurs, einer davon IRL, die anderen beiden via zoom.

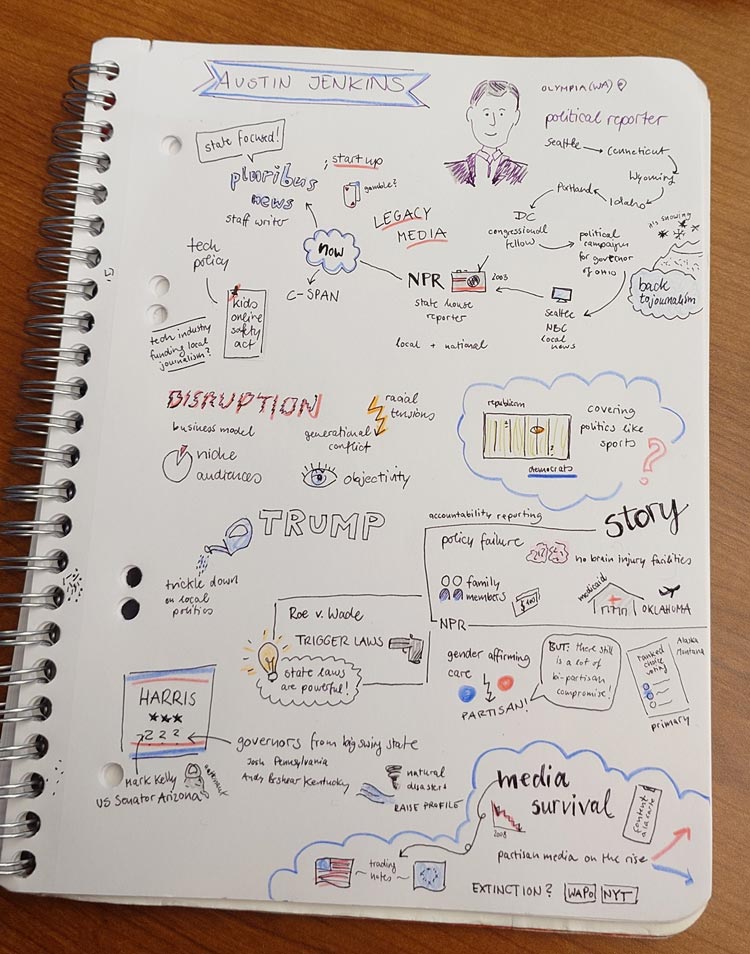

Austin Jenkins

Austin Jenkins ist langjähriger Polit-Reporter, derzeit in Washingtons Hauptstadt Olympia. Er fing ursprünglich mal bei Traditionsmedien an, war zwischenzeitlich in Ohio an einer Governeurs-Wahlkampagne beteiligt, wechselte dann zu lokalen Fernsehnachrichten, NPR und schließlich einem Startup namens Pluribus.

Was mir sein Input gezeigt hat, war hauptsächlich, wie sehr sich die US-amerikanische Polit- und Medienlandschaft von unserer unterscheidet, und wie wenig aus dem Journalist_innen-Alltag direkt übertragbar ist.

Lydia B. Smith

Lydia B. Smith ist (Dokumentar-)Film-Produzentin und Podcasterin. Sie hat an so unterschiedlichen Projekten mitgewirkt wie Matilda oder Walking the Camino über den Jakobsweg. Zuletzt hat sie die Podcastserie Cellblocks to Mountaintops produziert, in der es um den verurteilten Mörder Sterling Cunio geht, wie er nach 25 Jahren im Gefängnis wieder vor Gericht steht, um möglicherweise entlassen zu werden.

Im Großteil des Gesprächs ging es um Geld, und wie man es auftreibt. Es ist schon sehr praktisch, wenn man wie Lydia mit einem internationalen Bestsellerautor wie Dan Brown zur Schule gegangen ist, und dann mal ein paar tausend Dollar zugesteckt bekommt. Dennoch hat sie 75% ihrer Zeit in Fundraising und Administration gesteckt, nur 25% in die tatsächliche Projektumsetzung, wow.

Ihr Mantra: You have to self-promote. Ihre „Bibel“: The Soul of Money. Reclaiming the Wealth of our Inner Resources von Lynne Twist. Ihre Weiterbildungsempfehlung: Fundraising from the Heart von Lynne Twist und Sara Vetter. Klingt für mich alles ein bisschen shady?

Ken Doctor (Lookout Santa Cruz)

Ken Doctor hat im Herbst 2020 ein neues online-only Lokalmedium („a community newspaper that happens to be digital“) für die kalifornische Stadt Santa Cruz gegründet: Lookout Santa Cruz. Mit 2,4 Millionen Dollar Anschubfinanzierung will es für die rund 250000 Einwohner_innen der zeitungslosen Stadt Service bieten, aber auch Profit machen. Ein Abo kostet 17$ im Monat, außerdem wird Werbung lokaler Unternehmen geschaltet. Die zehn Journalist_innen und fünf weiteren Angestellten machen alle zwischen 65.000 und 85.000 Dollar im Jahr. Täglich erscheinen vier bis fünf neue Stories online, eine davon hat im Mai diesen Jahres einen Pulitzer-Preis für Breaking News gewonnen, was dem jungen Medium viel Auftrieb gebracht habe.

Einblicke in US-amerikanische Medienproduktion

Was mich am meisten interessierte (schon im Vorhinein und dann auch vor Ort) ist das alltägliche Kleinklein der Medienproduktion. Wie es in US-Redaktionen läuft, war bei den Gastvorträgen schon zwischen den Zeilen zu lesen, auch Lauren Kessler gab am Rande ihrer Vorlesungen immer wieder kleine Einblicke, zum Beispiel über Editing-Praxis, d.h. Redaktion. Beginnend vom conceptual edit, der auf Charaktere und Struktur abzielt, läuft ein Text dann noch durch den line edit, der sich auf Wörter und Sätze konzentriert, den copy edit, sozusagen grammar police, und zuletzt den proof read mit Fokus auf Schriftsatz. So geht Qualitätssicherung!

Der beste Teil der Summer School waren für mich auf jeden Fall die Exkursionen, die auch die alleremeisten Einblicke in die US-Medienproduktion lieferten:

KUOW

KUOW ist der NPR-Wort-Sender für Washington State, mit einem „Funkhaus“ im University District von Seattle, gleich über eine Urban Outfitters-Filiale. Täglich vier Stunden des Rund-um-die-Uhr-Programms werden in-house von 110 Angestellten produziert, der Rest kommt z.B. von NPR oder der BBC.

Online-/App-/Podcast-Hörer_innenschaft hat hier UKW längst überholt (ganz anders als in Österreich!). Gut zehn Prozent der Hörer_innen spendet regelmäßig an den non-profit-Sender, der über 90% seiner Einnahmen dadurch generiert (völlig unglaublich für uns österreichische Journalist_innen). Aber wirtschaftlich ganz rund läuft es leider auch hier nicht, Anfang 2024 wurden erstmals seit 70 Jahren Mitarbeitende entlassen, auch die Jugend-Lehrredaktion radioactive wurde eingestellt.

Seit ein paar Jahren macht der Sender auch Podcasts, die direkt aus dem Newsroom heraus entstehen und für österreichische Verhältnisse ungeahnte Ressourcen bekommen. Flagship-Projekt ist Ghost Herd. Darin geht es um einen Rinderzüchter, der einen der größten Fleischkonzerne des Landes jahrelang um Millionen betrogen hat. Das Fleisch von dieser Farm landet u.a. bei der Burgerkette Wendy’s. Deshalb: „everyone who’s ever eaten there had a literal stake in that story“ – Identifikationsmöglichkeit für VIELE Hörer_innen. Tatsächlich wurde Ghost Herd ein großer Erfolg, wurde von NPR und Apple Podcasts auf der Startseite hervorgehoben. Innerhalb eines Monats hatte jede Folge um die 35.000 Downloads, insgesamt akkumulierten sich über eine Million.

Die sechsteilige investigative Serie entstand in acht Monaten mit zwei Vollzeit-Reporter_innen, einer Viertel Editor-Stelle und einer halben Projekt-Management-Stelle. Bevor auch nur ein Interview aufgezeichnet wurde, gabs schon ein Storyboard (in Miro) für alle Folgen und ein Excel-Sheet mit sämtlichen Protagonist_innen. Neu aufgetauchte Dokumente brachten dann alles einen Monat vor geplanter Veröffentlichung wieder durcheinander. Gesichtet, geschnitten und geskriptet wurde in Descript und mit Adobe Audition.

Seattle Times

Die Seattle Times sitzt mit ihren gut 170 Mitarbeitenden in einem unscheinbaren Bürogebäude in downtown Seattle, auf einer einzigen Etage (von vormals drei). Dort befinden sich tageslicht-lose cubicles, und damit das deprimierendste Büro, das ich seit langem gesehen habe – kein Wunder, dass ein Großteil der Angestellten hybrid arbeitet. Wir durften Teil von zwei Redaktionssitzungen sein, die auch hybrid abliefen.

Anders als die traurigen Räumlichkeiten erwarten lassen, ist die Zeitung weiterhin profitabel und als eine der wenigen in den USA family-owned. Die Seattle Times erscheint weiterhin täglich im Print und hat auch ein zusätzliches Sonntagsmagazin (wie kaum mehr eine andere US-Zeitung). Der Fokus der Publikation liegt klar auf local news (auf Seite 1), nationale Agenturmeldungen folgen dann auf der nächsten Seite. Online trifft eins schon nach einem einzigen Gratis-Artikel auf eine Paywall, es gelingt der Zeitung aber auch kontinuierlich Abonnent_innen zu gewinnen. Derzeit sind es digital über 90.000.

Social Media hat bei der Seattle Times strategisch kaum Priorität (zum Entesetzen der vielen Social Media-Leute in unserer Gruppe), Newsletter sind stattdessen DAS Vehikel casual readers in loyale Abonennt_innen zu verwandeln. In SEO-taugliche Headlines und die Frage nach der richtigen Online-Publikationszeit („how do we get the story to the audience it deserves?“) steckt die Redaktion viel Zeit.

Mit Ausnahme des cartoon-Ressorts, das nicht gepaywalled und über Washington State hinaus beliebt ist, ist online-Werbung nicht recht profitabel. Ein wichtiger Einnahmezweig der Seattle Times sind Stiftungen bzw. Spender_innen, die dreißig Vollzeitstellen ausfinanzieren. Die Bill&Melinda-Gates-Foundation beispielsweise sponsert vier Vollzeitstellen im Ressort Bildung, daneben gibt es noch ein Team zu Mobilität, eines zu Obdachlosigkeit und eines zum Klima. Inhaltliche Einflussnahem werde durch strikte Arbeitsteilung zwischen Fundraising und Redaktion gewährleistet.

Campus Life

Was mich auch an der Summer School gereizt hat, war die Möglichkeit, Zeit auf einem US-amerikanischen Campus zu verbringen. Meine Einstellung gegenüber der college-Kultur dort war vorher schon ziemlich kritisch, jetzt, wo ich sie kurz erlebt habe, finde ich sie einfach völlig hinüber, was ich auch in meinem Text für die Seattle Times und dem zugehörigen Blogpost (Adulting) schon angedeutet habe.

In meinem STS-Studium – das sich ja im Allgemeinen viel mit Produktionsbedingungen der Wissenschaft beschäftigt, und besonders mit denen in der „Forschungs-Vormacht“ USA – habe ich mich nicht wenig mit dem US-amerikanischen Hochschulsystem auseinandergesetzt. Lawrence Buschs Knowledge for Sale. The Neoliberal Takeover of Higher Education1 ist ein gutes Einführungsbuch zum institutionellen System, Untangling Academic Publishing: A history of the relationship between commercial interests, academic prestige and the circulation of research von Fyfe et al. (2017)2 gibt einen Überblick über das kaputte akademische Verlagswesen.

Anne Helen Petersen schreibt in ihrem Newsletter Culture Study regelmäßig (und niedrigschwellig) über die Eigenheiten des Studierens in den USA, z.B. über den abstrusen sorority-Kult in den Südstaaten (Welcome to Bama Confidential) oder Influencerinnen, die von colleges engagiert werden (welcome the covid influencer); Hua Hsu hat vor ein paar Jahren im New Yorker über den Einfluss von College-Schulden auf US-Mittelschichts-Familien geschrieben (Student Debt Is Transforming the American Family).

Mein größter Kritikpunkt an der University of Washington ist die völlig jenseitige Kommodifizierung von ALLEM. Der Kurs selbst kostete mich beim FJUM im Early Bird-Preis 750€, also etwa so viel wie ich für meine ganzen 17 Semester BA-bakk-phil-MA-Studium an der Uni Wien insgesamt gezahlt habe – aber das passt schon, Weiterbildungskurse sind selten besonders günstig. Über den Preis meiner Unterkunft war ich allerdings schon entsetzt: 14 Tage im Doppelzimmer-Dorm der University of Washington kosteten 864$.

Würde ich als ordentliche Studierende dort wohnen, wären es pro academic year schlappe 12.522$, d.h. knapp 1400$ monatlich. Für ein GETEILTES Zimmer, mit einer einzigen wirklichen Küche im Haus?! Außerdem wäre ich als reguläre Bewohnerin des Dorms gezwungen, einen Dining Plan zu kaufen, pro academic year 3585$, also knapp 430$ pro Monat, für zwei Mahlzeiten täglich. Kein Wunder, dass die Uni eine eigene Food Bank hat, weil sich Studierende ihre Supermarkteinkäufe in der teuersten Stadt der USA nicht leisten können. Die tatsächlichen Studiengebühren an der UW sind ziemlich undurchsichtig, für Studierende aus Washington State sind sie bei 12.972$ pro akademischem Jahr, für Menschen aus anderen Staaten bei mehr als 43.000$. Für mich, die ich mir mein Studium mit etwas BaFöG-Unterstützung/-Darlehen ganz alleine finanziert habe, klingt das alles völlig utopisch.

Abgesehen vom Preis des Studierens kommt es mir vor, als ginge es beim college-Besuch eher um Lifestyle als um konkreten Wissensgewinn. Die UW ist eine brand mit sehr viel Marketing-Power im Hintergrund: das Logo auf Lulu Lemon Athleisure und 160$-Nike-Baseball-Shirts, community-stärkendes Vokabular (Huskies, Pack…) und natürlich auch für die Anwerbung von Philantropie. Die college experience als lifesytle choice kann ich aus Erfahrung höchstens anekdotisch belegen – im August waren keine Studis am Campus, mit denen ich reden hätte können – aber meine paar Gespräche mit UW-Angestellten zeigten in diese Richtung, genauso wie unzählige Artikel, die ich schon zum Thema gelesen habe, s.o.. Neuester case in point: Interior-Designer für Studiwohnheime (Tuition: $9,400. Dorm Room Interior Designer: $10,000? – The New York Times), WTAF?

Aber ich schweife ab.

Warum mich der Kursinhalt nicht ganz überzeugt hat…

In der ersten Woche kam ich mir oft vor wie in einem Einführungsseminar im Publizistik-Bachelor – wir Teilnehmenden waren alle ausgebildete Journalist_innen mit mehrjähriger Berufserfahrung (Teilnahmevoraussetzung!). Uns einen halben Vormittag lang zu erklären, wie nützlich nicht Mind Mapping ist, ist da schon ziemlich dünn. Mir schien, US-amerikanische Anregungen à la Dream big waren auch ein wichtiger Kursinhalt. Das kann schon inspirieren, aber halt auch nicht unbedingt konkret weiterhelfen, im Schreiben besser zu werden, oder konkret als Journalist_in voranzukommen.

Die drei Gäste hatten alle etwa schon so viel Berufserfahrung wie wir Teilnehmer_innen durchschnittlich alt sind, und waren demnach in wirklich völlig anderen Positionen als wir (s. Dream big). Ihre Erzählungen und Empfehlungen waren deshalb auch weit weg von unserer Realität, der Zusammenhang zum solutions journalism auch nicht immer zwingend ersichtlich.

In der zweiten Woche, als es dann um konkrete Herangehensweisen an Dialog, Erzählstruktur, Plotting und lebendige Charaktere ging, wurde es dann schon hilfreicher. Es fühlte sich aber dennoch nur wie ein Kratzen an der Oberfläche an, und war recht wenig hands-on. Der von mir erhoffte strukturierte Wissensinput blieb größtenteils einfach aus. Es war eigentlich vorgesehen, direktes Feedback auf unsere Recherchen und damit zusammenhängenden Schreib-Anfänge zu bekommen, mit dem vom Kurs vorgegebenen Zeitplan passte das aber überhaupt nicht zusammen. Selbst die von uns, die sich schon daheim in Österreich um Kontakt-/Terminanbahnung bemüht hatten, kamen erst sehr spät in den zwei Wochen an tatsächliche Treffen, und hatten damit zu spät erst das Material, das für Feedback nötig gewesen wäre.

Die von Lauren Kessler täglich vorgebrachte Argumentationslinie „zeig deinen Vorgesetzten, wie viele Studien für solutions journalism sprechen, dann werden sie dich schon (länger) an solchen Geschichten arbeiten lassen“ funktioniert unserer Wahrnehmung in keiner einzigen Medienorganisation, die sind nämlich vor allem am Sparen. Und aus der Perspektive als freie Journalistin: ich habe noch nie von einem Honorar gehört, bei dem es auch nur ansatzweise drin wäre, einfach mal ins Blaue hinein einen ganzen Tag mit einer (von mehreren!) Protagonistin zu verbringen.

Einige der gezeigten Beispiele von solutions journalism haben mich allerdings richtiggehend grantig gemacht, zum Beispiel Booted From the Army, He Spiraled. Now He Works to Solve the Veteran Homelessness Crisis. (The War Horse): Wie in aller Welt kann es ein Positivbeispiel sein, Wohnungslosen *nur* dann zu helfen, wenn sie mal army-affiliated waren? Dieser Satz kommt mir enorm menschenfeindlich vor, PR?!: „passing out water or socks or hygiene kits because, as he sees it, someone might know a veteran in need, and it’s good public relations to bound in with supplies“.

So insgesamt bin ich also vom Konzept Solutions Journalism nicht überzeugt, und auch der Kursinhalt war rückblickend betrachtet enttäuschend. Meine zwei Wochen on campus, die Exkursionen zu KUOW und Seattle Times und vor allem der enge Austausch mit den anderen Teilnehmer_innen – von Live-Radio-Moderatorin über Social-Media-Video-Creator bis Kronen-Zeitungs-Reporterin – waren enorm wertvoll für mich. Schön, dass ich dabei war!

Meine Veröffentlichungen aus Seattle

Aus meinem Aufenthalt in den USA sind einige Veröffentlichungen entstanden, was mich sehr freut:

Im Blog:

Anderswo:

- 5 European visitors weigh in on the American college experience – The Seattle Times, 16.08.2024. (Blogpost dazu)

- „Obst für alle“ – Die Presse Schaufenster, 20.09.2024. (Blogpost dazu)

- Kenji kocht korrekt – Der Standard RONDO, 20.09.2024 bzw. Schnitzel mit Wodka? Die geniale Kochkunst des J. Kenji López-Alt – derStandard.at, 19.09.2024 (Blogpost dazu)

- tba

- tba

- tba

- Busch, L. (2017). Knowledge for sale: The neoliberal takeover of higher education. The MIT Press.

↩︎ - Fyfe, A., Coate, K., Curry, S., Lawson, S., Moxham, N., & Røstvik, C. M. (2017). Untangling Academic Publishing: A history of the relationship between commercial interests, academic prestige and the circulation of research. Zenodo. https://doi.org/10.5281/ZENODO.546100

↩︎

Hi, ich bin Jana. Seit 2009 veröffentliche ich hier wöchentlich Rezepte, Reiseberichte, Restaurantempfehlungen (meistens in Wien), Linktipps und alles, was ich sonst noch spannend finde. Ich arbeite als Redakteurin bei futurezone.at, als freie Audio-/Kulinarikjournalistin und Sketchnoterin. Lies mehr über mich und die Zuckerbäckerei auf der

Hi, ich bin Jana. Seit 2009 veröffentliche ich hier wöchentlich Rezepte, Reiseberichte, Restaurantempfehlungen (meistens in Wien), Linktipps und alles, was ich sonst noch spannend finde. Ich arbeite als Redakteurin bei futurezone.at, als freie Audio-/Kulinarikjournalistin und Sketchnoterin. Lies mehr über mich und die Zuckerbäckerei auf der

Über den Tellerrand

Über den Tellerrand Bücher

Bücher Zuckersüß

Zuckersüß